相続問題・遺言書でお困りの方

こんなお悩みありませんか?

-

兄弟の間でもめそうだ

-

連絡が取れない相続人がいる

-

遺産の詳細がわからない

-

遺言書をどう書いたらいいか

わからない

長期化する恐れがある相続問題

船橋・習志野台法律事務所ではどんな場面でも相談を受け付けています

相続問題が長期化する

前にできること

-

【被相続⼈がご健在の場合】

遺言書の作成が有効です理想としては、遺産を持つご本⼈(被相続⼈)が⾃⾝の財産が亡くなったあとどう分けられるかに御関⼼を持って頂き、必要であれば遺⾔書を作成して、相続争いの⻑期化を防ぐことです。

相続紛争が家庭裁判所の調停に発展してしまうと1年以上かかってしまうのが普通です。遺⾔書があれば、数カ⽉程度の短期間で遺産の分配を実現できます。 そうはいっても、実際に⾃分が死んだ時のことを考えて遺⾔書を作りたいと思っている⼈はあまりいません。

そこで、ご家族など周りの⾝近な⽅から遺⾔書の作成を働きかけることがお勧めです。 幣事務所へ⼀緒にご相談頂ければ、遺⾔書の必要性をご本⼈に直接、説明させて頂くことができます。

-

【被相続⼈が亡くなられている場合】

相続人全員で話し合う機会

をつくりましょう遺言書がないまま、亡くなられた場合では、相続人全員で話し合う場ができなければ、解決しないまま時間だけが過ぎて行きます。

弁護士へご依頼頂ければ、直接の話し合いができなかった相続人でも弁護士を通じた話し合いが可能になることもあります。また、最終的には家庭裁判所の調停を用いて、全員の 話し合いの場を設けることができます。

また、法定相続分どおりの遺産の分配では納得できない方も、寄与分や特別受益の主張が可能かどうか、アドバイスができ、実際の事例に即して、代理人として活動することがで きます。

弊事務所に相談する

メリット

弁護⼠はどの場⾯からでも

関わることができます

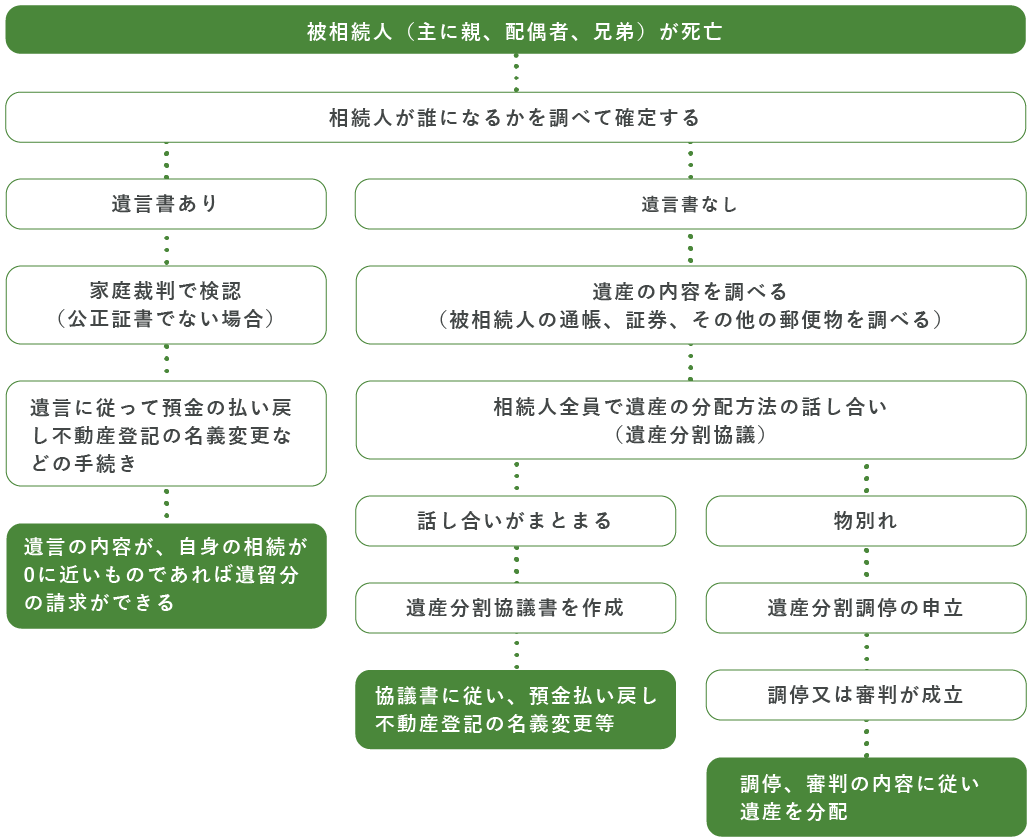

下記は相続開始から遺産分配(所得)までの流れを⽰したものです。弊事務所であればどの場面からでもご相談にのることが可能です。

特に、遺産分割の調停や遺留分の請求は、弁護⼠しか代理⼈になれず、⾏政書⼠、司法書⼠には代理の資格ありません。

紛争以外の場⾯でも

弁護⼠を利⽤できます

- ①相続⼈が誰になるかを調べる

亡くなった⼈との縁が遠ければ、本籍地を調べるだけでも⼿間がかかります。 膨⼤な量の⼾籍の取り寄せが必要です。

弁護⼠に任せれば、⾃分で、市役所に⾏ったり電話をする必要がありません。

- ②遺⾔書の検認

家庭裁判所への申⽴が必要です。必要書類の取り寄せ等の⼿間がかかります。

ここも任せて頂ければ相続⼈様に代わって家庭裁判所へ出頭します。

- ③遺産分割協議の作成や内容確認

新たな紛争が発⽣しないため、⾦融機関や法務局で払戻や登記申請をスムーズにするためにも、弁護⼠がチェックすれば、安⼼です。

- ④遺産の内容を調べる

自らが相続人の資格を持つことを戸籍で証明したうえで、金融機関等に照会する必要があります。

委任状にご署名押印を頂ければ、弁護士へ任せることができます。

遺産分割後の

アフターフォロー(相続⼿続)の

ご相談にも対応します

相続が始まると、亡くなられた⽅の預⾦、不動産、⾃動⾞、証券、公共料⾦など、いろいろなところで名義変更や払い戻し等の⼿続きが必要になります。

相続は⼀⽣に数回くらいしか経験しません。 そうした中で、細かい相続⼿続(特に遺産分割協議書を作って、相続⼈全員の署名押印と印鑑登録証明書を集めるのはかなりの⼿間です)を、誰にも相談しないで、1⼈でこなすのは⼤変です。

幣事務所では、税理⼠、司法書⼠とも提携しているので、⾦融機関への払い戻しの対応の他、不動産登記や税務申告についても、適切なタイミングで、税理⼠、司法書⼠を紹介致します。

料金

-

- 法律相談

-

- 初回60分無料

- ※相続放棄以外

-

- 遺産調査

-

- 33,000円(税込)

-

- 遺産分割交渉

-

- 88,000円~(税込)

- +成功報酬※内容により変動

-

- 遺留分請求交渉

-

- 110,000円(税込)

- +成功報酬

他詳しい料金については

以下のページをご確認ください